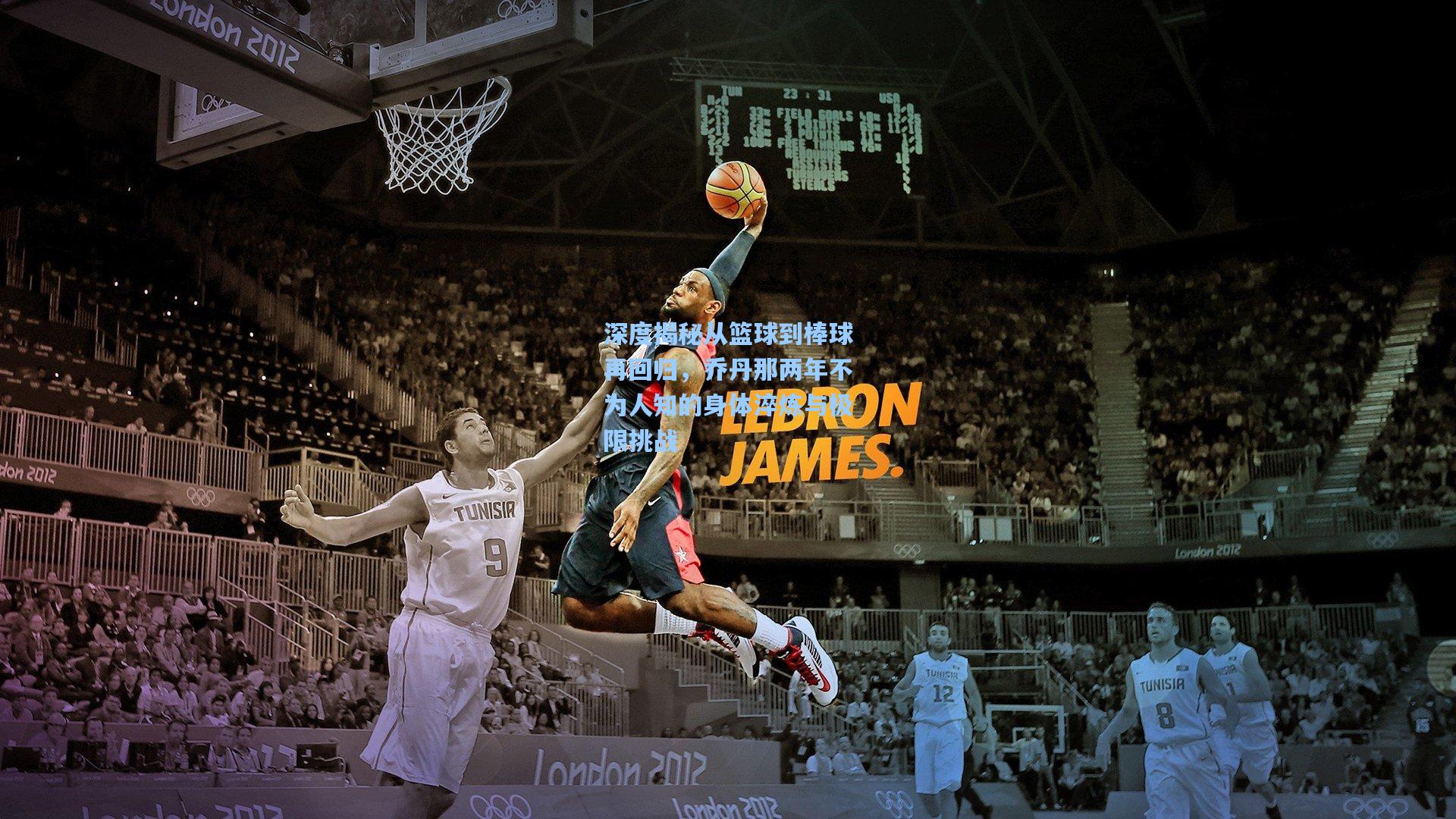

深度揭秘从篮球到棒球再回归,乔丹那两年不为人知的身体淬炼与极限挑战

在体育史的璀璨星河中,迈克尔·乔丹的名字永远与“篮球之神”的传奇紧密相连,在1993年至1995年那段短暂却震撼的岁月里,乔丹完成了一次看似不可思议的跨界转型——从NBA赛场转战职业棒球联盟,再以更强大的姿态回归篮球,这段经历不仅是体育界的热议焦点,更是一场关于人类身体极限与意志力的终极实验。

篮球巅峰的戛然而止

1993年,刚带领芝加哥公牛队完成三连冠伟业的乔丹,做出了一个令世界哗然的决定:退役并转战棒球,这一选择被外界解读为对父亲遇害的哀悼,亦或是他对新挑战的渴望,但鲜少有人关注到,这一转变背后隐藏着乔丹对自身身体的极致“蹂躏”,篮球生涯中,乔丹以其惊人的弹跳、敏捷和耐力著称,但棒球运动所需的肌肉群、协调性与耐力模式与篮球截然不同,为了适应棒球训练,他不得不彻底重塑身体——从减重到调整爆发力方向,甚至改变多年的运动神经记忆。

棒球场的淬炼:从零开始的苦难征程

加盟芝加哥白袜队小联盟后,乔丹面临着前所未有的身体挑战,棒球投球、击球和跑垒需要的是瞬间爆发与持久耐力的结合,而篮球运动员依赖的垂直弹跳与横向移动能力在此几乎无用武之地,据报道,乔丹曾每日进行长达6小时的专项训练,包括重复击球动作上千次、强化核心肌群以应对投手力量,甚至通过马拉松式跑步提升肺活量,这种高强度训练导致他多次出现肌肉撕裂、关节劳损,但乔丹以近乎偏执的毅力坚持了下来。

“他每天都在挑战身体的临界点,”时任白袜队教练回忆道,“他的手掌因长时间握棒磨出血泡,肩膀因投球训练而发炎,但他从未抱怨。”这段经历不仅磨砺了乔丹的身体,更重塑了他的心理韧性,在棒球场上,他不再是无所不能的“神”,而是一名需要从失误中学习的普通球员,这种落差反而激发了他对极限的更深层次探索。

回归篮球:涅槃重生的“飞人”

1995年,乔丹用一句简单的“I'm back”宣告重返NBA,但这一次,他的身体已不再是单纯的篮球机器,棒球训练赋予了他更强大的核心力量、更稳定的下盘支撑,以及对手腕与手臂控制的精准度,尽管回归初期他的投篮手感略显生疏,但人们很快发现,他的防守脚步更加灵活,对抗中的平衡感也远超从前。

公牛队训练师曾透露,回归后的乔丹将棒球训练中的元素融入篮球:例如用击球动作强化手腕爆发力,以投球姿势优化投篮弧线,更令人惊叹的是,他的体能储备因棒球的长时耐力训练而进一步提升——在1996年率领公牛重夺总冠军的赛季中,乔丹多次在加时赛中展现“杀神”模式,这正是那两年身体淬炼的直接体现。

科学与意志的交融:超越时代的身体管理

乔丹的跨界实验在今天看来,堪称运动科学的前瞻性案例,通过调整训练方式,他不仅避免了篮球运动员常见的膝盖与脚踝损耗,还拓展了肌肉群的多元应用,现代运动医学研究表明,跨项目训练能有效降低单一运动带来的劳损风险,而乔丹在30年前便以身体为试验场验证了这一理论。

这段经历的核心并非单纯的身体改造,而是意志力对肉体的超越,从篮球到棒球再回归,乔丹用两年时间证明:真正的“蹂躏”并非破坏,而是通过极致的挑战让身体进化至新的高度,他的故事不仅属于篮球或棒球,更属于所有敢于突破边界的人。

当人们回望那段历史,或许会更清晰地理解乔丹的选择——那不是逃离,而是一场蓄谋已久的自我重塑,正如他所说:“极限从来不是终点,而是起点。”